|

透過型電子顕微鏡は光学顕微鏡に比べて波長が極めて小さいため、原子のサイズを超えて細かいものまで観察できる。従って、最近注目の「ナノテクノロジー」では原子レベル解析の主要な手段と考えられている。しかし、この優れた分解能を単に「解析」だけに限定して使用するのは、得策とは言えない。電子顕微鏡がもたらす成果は、研究室の中だけで、限られた研究者が特権的に享受すれば事足りるような性格のものではない。さらに決して安価な実験装置ではない上、その維持にも高度な技術が必要であることから、可能な限り広い範囲での活用を目指した研究が望まれる。

本研究室では、原子レベルでの材料制御と構造解析を目的として、透過型電子顕微鏡技術を応用した技術開発と、新材料の評価・制御を行っている。

イオン注入型高分解能超高圧電子顕微鏡によるナノ結晶の原子レベル解析

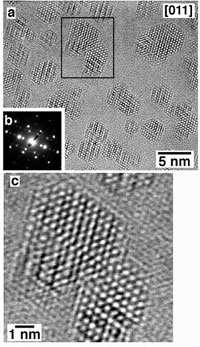

イオン注入型高分解能超高圧電子顕微鏡では、0.13nmの高い分解能を損なうことなく、各種のイオンを観察中の試料に注入し、イオン・電子線照射下での原子レベル構造変化を実時間で解析・制御する研究を行っている。図1に装置の概要を示した。たとえば、Xeイオン注入によりAl中にXeナノ結晶を作製し、その構造を観察したのが図2である。ビテオ撮影することで、動的な挙動が解析できる。また、この手法は材料中に埋め込まれた極微構造一般(半導体ナノ構造等)に適応できる原子レベル評価・制御の新技術である。

超高真空電子顕微鏡による電子ビーム微細加工とナノ構造作製・評価

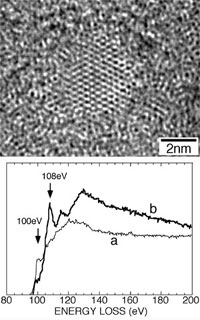

超高真空電子顕微鏡を用いた物質表面の操作と評価では、集束した電子ビームによるナノレベルの微細加工の研究を行っている。図3には実験の概要を示したが、サブナノレベルに集束した電子ビームで材料表面にパターンを作製し、同時にその領域の物性を評価している。たとえばSiO2の電子線励起脱離を利用すると、図4に示すように3nm以下のSi結晶の配列が作製できる。この手法は量子ドット構造作製技術として注目される。

電子顕微鏡のインターネットによる共有?いつでも・だれでも・どこでもInteractiveに?

インターネット技術を利用すると、電子顕微鏡を多くの研究者や一般人が共有し、共同実験・教育活動に利用することができる。本研究室ではこのために「遠隔操作が可能な走査型・透過型電子顕微鏡システム」の開発を行っている。現在、東京(台場)の未来科学館と約65km離れた「つくば」との間での遠隔操作の実験を行っている。

【連絡先】 tel: 029-863-5367, FAX:

029-863-5571

|

|

| 図1.イオン注入型高分解能超高圧電子顕微鏡の概念図。中央の電子ビームによる原子レベル観察と、同時に2本のイオンビームによるにナノ結晶の作製ができる。 |

|

| 図2.50keVのXeイオンをAlに注入して作製したXeナノ結晶の原子レベル観察結果。Alの原子は見えないようにチューニングして、Xeの鮮明なイメージを得ている。 |

|

|

|

図3.超高真空電子顕微鏡による電子ビーム微細加工とナノ構造作製・評価の概要。

SiO2に集束した電子ビームを照射し、分解反応を利用してSiナノ結晶を作製し、その構造・状態をその場分析する。

|

|

| 図4.作製したSiナノ結晶の観察結果とSiであることを示す電子エネルギー損失スペクトル(EELS) |

|

|